河村晴美さま プロフィール

講師歴26年間12万人以上へ講演・研修・コンサルティングの実績あり。

新卒入社したUSEN(当時は社員数1万名)にて、入社3年目で全国女性営業3000名中6位入賞。 一方で部下育成において、ストレスで両目が真っ赤に充血するほど苦悩し、心理学などを学び実践したところ、「たった一言で人は変わる」と体感。その後、部下育成研修などで講師を務める中、ほめるの対義語である『叱る』の本質価値を考えるようになる。自身もパワハラされた経験から、怒鳴ったりダメな点だけを伝えるのではなく、「感謝・ねぎらい・リスペクトを土台とした感謝される叱り方」を伝えることで、パワハラのない社会を作るための活動を行っている。

現在『社内コーチ養成講座』を組織内にて内製化するメソッドが好評を博している。

◆オフィシャルサイト

叱りの達人 河村晴美 オフィシャルサイト

◆著書

『やる気をONする「叱り方」』(PHP研究所)

『そこのあなた!その自己中マナー、失礼です!!(ひじょうしき) 3秒で身につく!新社会人の徹底マナー』(経済界)

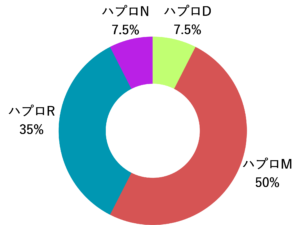

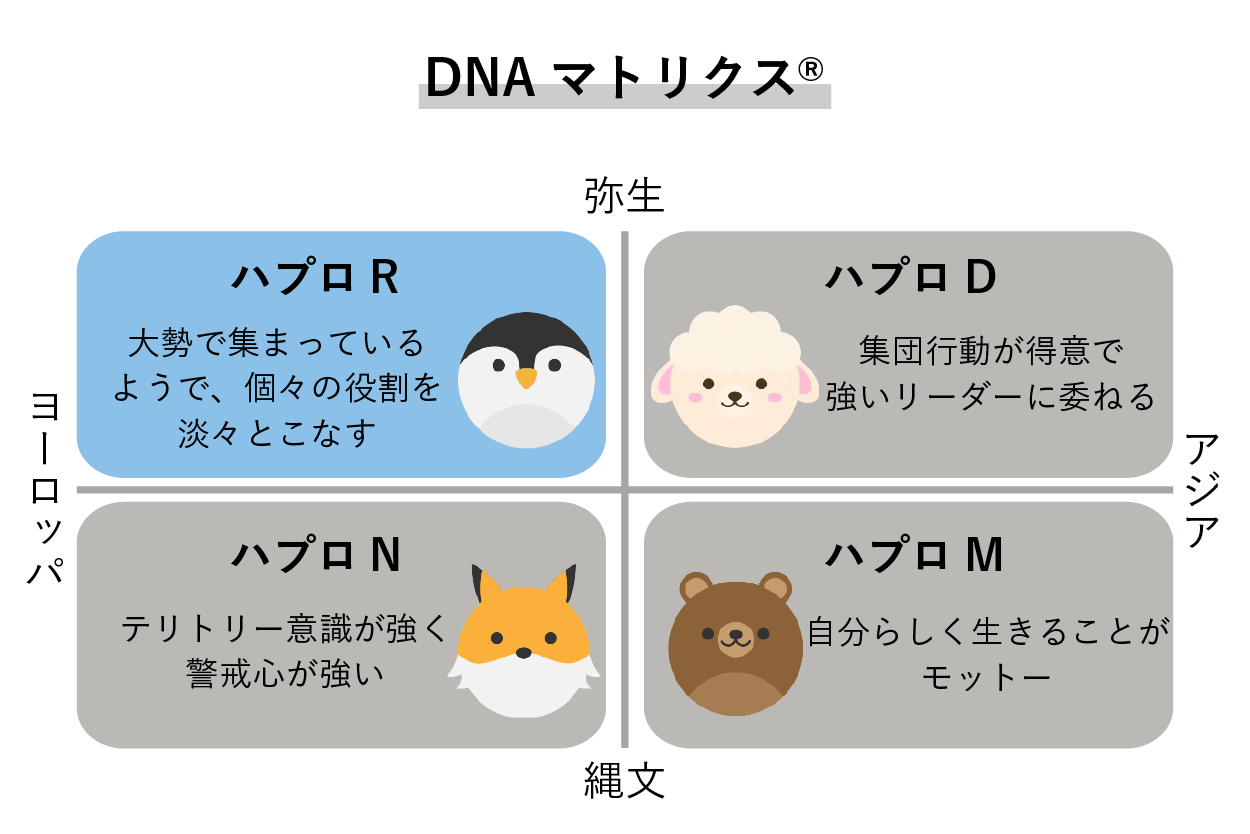

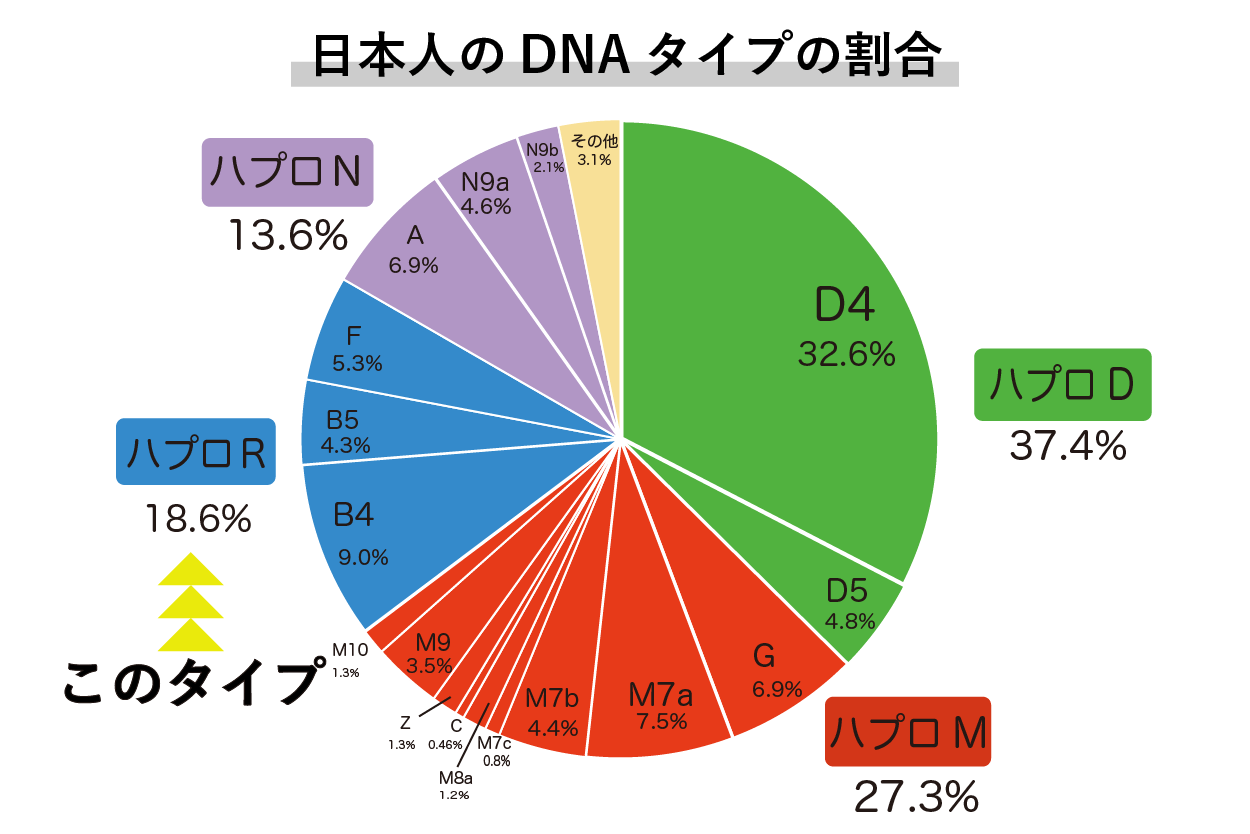

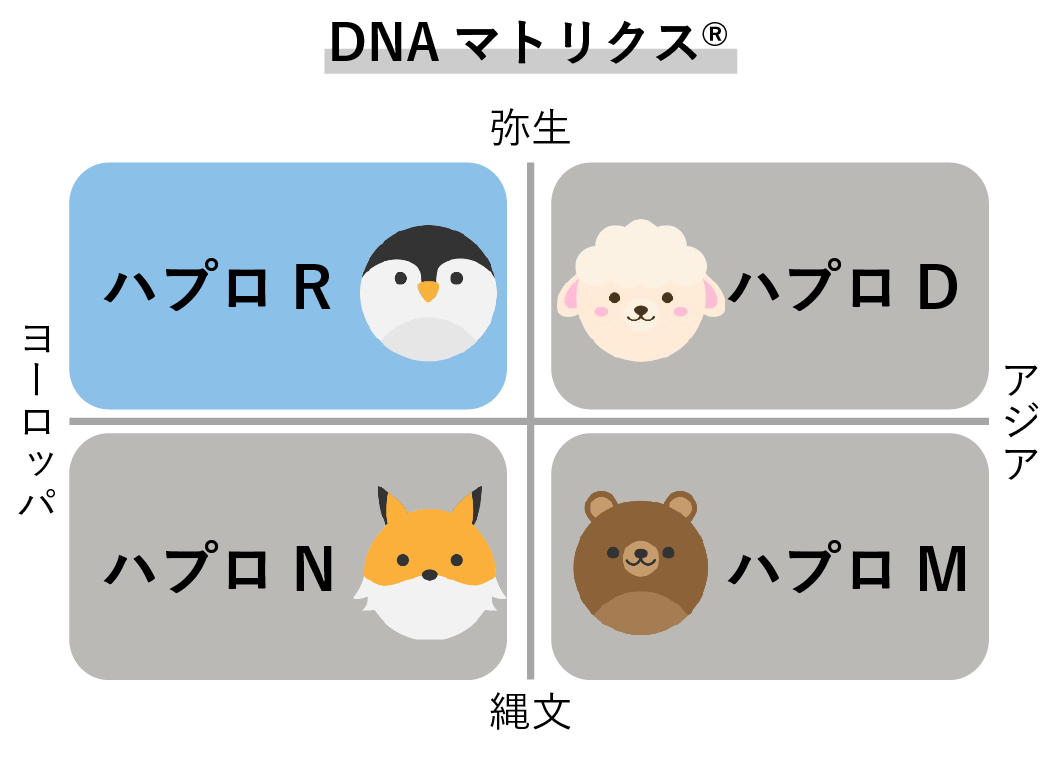

DNAタイプ「ハプロR」

河村晴美さんのDNAタイプは、「ハプロR」。

ハプロRをひと言で表すなら、自由と権利のために戦う社会的成功の「追求者」です。

インタビュー日:2024年12月20日

叱りの達人、登場!

叱りの達人、登場!

本日は「叱りの達人」こと、ハプロRの河村晴美さんにお話を伺えるということで、とても楽しみにしておりました。どうぞよろしくお願いいたします!

よろしくお願いします!

実は私、ハプロについて何も勉強せずに来てしまったのですが、それで大丈夫でしょうか…?

もちろんです、まったく問題ありません!晴美さんのお話の中から、私の方でハプロRらしいポイントをキャッチしていきますので、どうぞお気になさらずに。お気遣いありがとうございます。

さっそくですが、やはり晴美さんといえば「叱りの達人」。

このフレーズ、ものすごくインパクトがありますよね。ホームページも拝見しましたが、最初に目に飛び込んできた「叱るとは、使命感の愛」という言葉も、心に残りました。

ありがとうございます。

私は今、「叱る」というテーマを軸に、講演や研修の活動をしています。

「叱る」ことを“教える”って、実はこれまであまり耳にしたことがなかったので、興味深々です!

ぜひ、さっそくお話を聞かせてください。

社会の潮流を読む

社会の潮流を読む

パワハラって、私たちの年齢になると特に気をつけたいテーマですよね。

晴美さんは「叱ること」について、いつ頃から教えるようになったんですか?

新卒の頃は会社員をしていました。

でも、だんだん会社員以外の働き方にも興味を持つようになってきて。そのタイミングで、「産業カウンセラー」(当時は、厚生労働省認定)の講座に通い、資格取得したんです。

職場で悩んでいる同僚に、強みを伝えて喜ばれた経験があって、「社会人にカウンセリングをするって、すごくやりがいがある。これだ!」と思い切ってその世界に飛びこみました。

会社員からカウンセラーへ、すごい転身ですね。

…とはいえ、そう簡単にはいきませんでした。

やってみると「思っていたのと違うな」と感じることもあって。そもそも仕事もなかなかもらえなくて、「このままだと一生仕事が来ない!」とフラストレーションを感じていました。

そんな時、アメリカから「キャリア」という概念が日本に入ってきて、「キャリアコンサルタント」という資格が新しくできたんです。

社会人から産業カウンセラーへの転身の次はキャリアコンサルタント…。

新たなステップですね。

私、実は日本で最初のキャリアコンサルタント養成講座の第1期生なんです。

ちょうどその頃、日本ではリストラが相次いでいて、大企業の部長クラスの人たちが次々に職を失っていました。私はその資格を活かして、そうした方々の再就職支援に取り組むことになりました。

社会のニーズと一致していたんですね。

その後、若者の“就職氷河期”もありましたよね。

私もまさにその世代です。

そうなんです。再就職支援のキャリアコンサルティングをしながら、次は若者向けの就職セミナーの講師も務めるようになりました。

その頃、「コーチング」という考え方が日本に入ってきて、それがすごくしっくり来たんです。コーチングは目標設定ありきの戦略で「私に肌馴染みがいいぞ、これだ!」って思いました。

まさにハプロRの特徴ですね!

ハプロRは、まず目標設定をしてから逆算して戦略を立てて計画的にアプローチしていくタイプです。コーチングの手法は、まさにハプロRの晴美さんにバチっとあった感じですね!また、社会の流れとニーズを見極めて、そこに自分の仕事をフィットさせていく晴美さんの姿は、まさに「社会に生きるハプロR」そのものですね。

強みを見つけ、それを魅せる

強みを見つけ、それを魅せる

晴美さんは、人の「強み」を見つけて伝えるのが本当に得意ですよね。

どんなお仕事の場面でも、その力を発揮されている気がします。

ありがとうございます。

実は、リストラされた方の再就職支援のときも、まずは「その方の強みを見つけること」から始めていました。

多くの方が、自分のアピールポイントをうまくまとめられずに悩んでいたんです。市場での自分の価値がわからなかったり、自分の強みと希望する仕事がうまく結びついていなかったりして。

それもそのはずで、それまでの時代は「自分を売り込む」なんてあまり必要なかったですからね。

たしかに、時代がそうでしたね。

だからこそ、面談ではその方の長所や実績を一緒に整理して、「あなたの強みの3つのポイントはこれです」と明確に伝えるようにしていました。

まさに、一人ひとりとの“強みの作戦会議”という感じでしたね。

ハプロRは、自分の見せ方(魅せ方)をとてもよく理解していて、しかも戦略的ですよね。

欧米の政治家を見ていても、ハプロRが多いからか、「自分をどう表現し、印象づけるか」をすごく大切にしていて、それが外交の一部になっていますよね。

営業力がすごい

営業力がすごい

そして、何より私がすごいと思っているのが、晴美さんの“営業力”です!

特に私が営業が苦手なハプロDだからこそ、尊敬してしまいます(笑)。

そうなんですかね〜。自分ではわからないですけど。

とはいえ、実は、新卒で入社した有線放送(現・USEN)は1万人規模の会社だったんですが、営業3年目には、全国の女性営業3000人の中で6位に入賞したことがあるんです。

営業は、やればできるもんだなぁって感じました。

わぁ…!

それはハプロRが「営業に強い」というDNAトレイツ(特性)を証明する出来事ですね。

当時を振り返れば、確かに営業してたなって思います。

キャリアコンサルタントとして再就職支援の仕事を始めた頃は、その資格自体がまだ世間に認知されていなくて…。京都人材銀行という厚生労働省の組織の中にある、国の人材紹介機関で仕事をしていたんですが、最初は職員の方も私の役割を理解していなくて、相談者がまったく回ってこなかったんです。

なるほど、いくら資格があっても、それを知ってもらわないと始まりませんね。

そうなんです。ただ待っているだけではダメだと思い、朝礼の時間を毎日5分もらって、「キャリアコンサルタントとは何者か」「誰の役に立ち、どんなメリットがあるか」を丁寧に説明していきました。

そうすると、少しずつ職員の理解が深まり、相談者の方を私の窓口に紹介してもらえるようになったんです。

さらに、晴美さんは市役所にも営業の電話をされたんですよね?

はい。ある日、自治体が再就職支援セミナーを始めたというニュースを見ました。その頃は私も再就職支援セミナー講師をしていましたから、「私もできるな」って思って電話をしました。

でも、やみくもに電話をかけたわけじゃなくて、電話を切られずに自分の正当性を伝えられるか、剣もほろろに断られないかを事前に考えました。

つまり、電話をする前から「戦略」を立てていたんですね。

「行動+戦略」のハプロRらしさを感じます。

恵美さんにそう仰っていただけると、なんだかとてもうれしいです(笑)

で、戦略的に電話で話したことは、まず第一声として、「〇〇市に住んでおります、河村晴美と申します。いつも納税させていただいております」と名乗りました。

それは相手もむげにできない!

続けて、「納税者に仕事がないのは問題だと思うんです。この市でも再就職セミナー、開催しませんか?」と提案しました。

最初はやんわり断られそうでしたが、なんとか担当者と話せるチャンスをもらいたくて、粘りました。なんとか資料だけ受付に預けることになったんですが、結局担当者と直接お話できたんです。

その時は話をしただけで終わりましたが、2か月後に市役所から電話が来て、正式にセミナー開催が決まりました。

忘れた頃に嬉しい連絡!

粘った甲斐がありましたね。

私は正直、直接話せたので気が済んでいました。

私はいつも「人事を尽くして天命を待つ」の精神です。

営業時代も同じでした。相手にベストを尽くすことを考えて実行するだけです。そうするとその人に断られても知り合いを紹介してくれたり、半年後に連絡が来ることもある。「目の前のことを一生懸命にやっておけば大丈夫」という実感があります。

これぞ、まさに「営業力のハプロR」の真骨頂ですね!

戦略的ステップアップ

戦略的ステップアップ

ここまでのお話をうかがっていても、晴美さんはまさに「着実に人生の駒を進めている」という印象があります。

何か、進めていく上で意識していることってあるんでしょうか?

そうですね…無名の存在にオファーは来ないと思っているので「社会的信用を積み上げる最も効果的なこと」を意識しています。

たとえば、行政機関や大学などの教育機関、そして大手企業など、社会的に信用されている組織で実績を積み上げていくことを意識していますね。

晴美さんの「叱りの達人」HPにも、講演やメディア出演、素晴らしい経歴がずらりと並んでいて圧巻です。

特に印象に残っているのは、警察署でのご講演です。

鹿児島県警にもお伺いしたことがあります。

そのとき「宿泊先まで車でお迎えにあがります」と言われたので、「パトカーかも!」と期待したんですが、来たのは普通の車で、ちょっとがっかりしました(笑)

確かに、ちょっと乗ってみたいかも(笑)

ハプロRは、物事を戦略的に、そして着実に進めるのが本当に得意ですね。

「叱りの達人」のトップページにある言葉「怒るは本能、叱るは戦略」、あれも本当に印象的です。

叱りが生まれた日

叱りが生まれた日

今では「叱り」が晴美さんの活動の中心になっていますが、その原点はどこなのでしょうか?

日本にコーチングが入ってきて、大手企業も関心を持ち始めた頃、私も民間企業で管理職向けのコーチング研修を担当するようになっていました。

晴美さんは、コーチングを使って上司の立場の方々に、部下との接し方を教えていたんですよね。

はい。その当時は、組織はトップダウンのスタイルが多くて、上司が部下へ叱咤激励が普通でした。

そんな中、アメリカからコーチングの手法が入ってきて、特に日本では厳しい育成指導の反動で、「褒めて育てる」に傾いていました。私自身もその時は“褒める”ことで、管理職の皆さんの気持ちを上げていました。

でもある日、とある企業の管理職の方が、研修後にポツリとこう言ったんです。

「コーチングのことはわかった。でも、褒めるだけで人は伸びるのかな」って。

気になる問いかけですね。

帰りの電車でその言葉をずっと反芻していました。

「確かに褒めるだけじゃ、人は伸びないな」と。

私自身も営業時代、褒められるのは嬉しかったけど、できていないことを的確に指摘されて、それを改善してこそ人が伸びるのは当然だなと。

その一言が、考えるきっかけになったんですね。

そうなんです。

でも、当時の私の研修は参加者からの反応も良かったので「これはリピートされるだろう」と思っていたら…まったく来ない!

今思えば、私は管理職の方の発言に「そうですね」と合わせてばかりで、本音をぶつけていなかったんです。でも、リピートもされないし、開き直ろうと思いました。「もうええわ」って(笑)

何か、吹っ切れた瞬間だったんですね。

はい。そこから研修の方向性が完全に変わりました。

管理職の方々には、こう伝えるようになったんです。

「今日は皆さんに本音でいきます。問題は皆さんの“言い方”です。

それが原因で部下は傷つき、やる気を失っているんです。

『そんな言い方しなくても…』と部下は思ってる。でも言えないから下を向いて『わかりました』としか言えないけど、それは“わかっていない”サインなんです。

人があなたの命令一つで動くと思ったら大間違いですよ!」

それは上司としてはグサッとくる言葉ですね!

そして誰よりも“経営者”さんが喜んでくれるようになりました。

「僕の言いたかったことを全部言ってくれた」と感謝されました。

実際、目の前の受講者は私の講師料を払っていないんですから、その人たちを満足させてもしょうがない。本当に満足してもらうべきは、予算を出している経営者なんですよ。

なるほど、その人たちが満足すればリピートもしてもらえる。

そうです。

経営者が言えないことを、外部講師である私が代弁する。

そこに意味を感じてもらえるんです。

「叱り」の原点が、少しずつ見えてきた気がしますが、いきなり「叱りの達人」になったわけではないですよね。

そこにもちょっとしたストーリーがありまして。

ちょうどその頃、出版勉強会にも通っていたんですが、講師の方が私の仕事を見て、「あなたの強みは“叱る”ことだ」と言ってくれたんです。

最初は「叱るなんて嫌われそうだからイヤ!」と抵抗しました(笑)

でも同時にこんな嬉しい言葉もくれました。

「あなたは叱っているようで、実は褒めてる。会えばみんなあなたの人柄は伝わるから、大丈夫だよ」って。

私も同感です。

ちなみに「ほめ達」という、”褒めること”を極めた達人もいらっしゃるんです。

その方がNHKの『クローズアップ現代』に出演するときに、「叱りも大切」と私をディレクターさんに紹介してくれださって、私も番組に出演することになりました。

晴美さんは強運の持ち主ですね!

そして、晴美さんの「叱る」は、上司がどう部下を導き、育てるかという“実践的なハウツー”ですよね。

ハプロRは実践性や実用性を重視します。教育するのも好きだし、ルールやマニュアルをつくるのも得意です。ハプロRの晴美さんの中から「叱る」のメソッドが生まれたのは、実に納得です!

ぶつかった2つの壁

ぶつかった2つの壁

晴美さんのこれまでのご経験は着実に前進されてきたように見えますが、人生の中で「壁にぶつかった」と感じたことはありましたか?

大きく2つあります。

1つ目は、「自分のような小さな存在が、どうやって大手企業からオファーをもらえるか」という壁でした。

会社を大きくするという方法もあるけれど、私は組織を作ることに興味がなくて。“どうやったら個人のままで、大きな信頼を得られるのか”が課題でしたね。

今では大手企業や行政機関でも講演されていますが、その壁はどうやって越えたのですか?

それはもう、「戦略的ステップアップ」です。

報酬が少なくても、社会的信頼度の高いところからのオファーは全部受けました。

お金じゃなく、“信用”を勝ち取るために。

特に行政機関の仕事は信頼度がグンと上がります。

私は節約家なので、なるべく経費をかけずに効果を出す方法も常に考えてきました。

信用を積み重ねて信頼を勝ち取る…さすが戦略のハプロRですね!

では、2つ目の壁は?

2つ目は、「私の内面」です。

「叱り」が社会のニーズにはまった感もあって、「世の中は厳しさを求めてる」と思っていました。

私の見た目もいつも濃紺のスーツに白シャツのビシッとしたスタイル。

母が書道家なのもあって、講演では着物を着ることもありました。

えっ、意外です!

今の晴美さんはワンピースの可愛らしい印象ですから。

実は、ある女性コンサルタントの方から「女性らしさ・優しさ・ちゃめっけを見せたほうがいい」とアドバイスをもらったんです。

「厳しいことを言う人だからこそ、慈しみや弱さを見せることが次のブレイクスルーになる」と。

ギャップが大事ということですね。

でも、最初はすんなりとは受け入れられませんでした。

「そんなことしたら信用が落ちる」と思っていたので。

具体的にはどんなアドバイスがあったのですか?

「着物はNG。古臭くて“上から正論を押しつける人”に見えるから、Z世代や新入社員は相談しない」

極め付けが、「ジャケットをやめて、ワンピースやスカートで登壇した方がいい」と。

なるほど…

それで今の晴美さんのスタイルが生まれたんですね。

ええ。でも最初は本当に葛藤しましたよ。

私にとって“ジャケットを脱げ”というのは、“裸になれ”と言われているようなこと。

「イヤだ!ムリ!」って(笑)

晴美さんにとって、ジャケットには重要な意味があったんですね。

ビジネスにおいて、ジャケットは“鎧”なんです。

だから男性も着る。

自分がどう見られるかを左右するアイテムだから、「ちゃんとして見られる方が得じゃん」って思ってました。

ハプロRは「自分の見せ方(魅せ方)」に長けていますから、当時の晴美さんも“自分がどう見られたいか”を意識してスタイルを作っていたのだと思います。

ただ、その上で「もっと良い見せ方がある」という新たな視点をもらって、その壁を突破した。

はい、まさにブレイクスルーでした。

このブレイクスルーは、実は“ハプロR的に3つの壁”を突き破ったことになります。

1つ目は、「TPOという概念を崩す壁」。

ドレスコードやシーンごとの見せ方は、欧米に多いハプロRが大事にしている価値観です。

そのTPOを崩すのは、かなりの葛藤だったはず。

2つ目は、「自分のスタイルを変える壁」。

ハプロRは自分ルールやスタイルが確立されているタイプ。

着物やジャケットも「なんとなく」じゃなく、しっかり意味があって選んでいたからこそ、変えるのに葛藤があったのだと思います。

3つ目は、「新しいものへ移行する壁」。

ハプロRは慣れたやり方や気に入ったスタイルを大事にする反面、新しい環境やモノへの切り替えには時間がかかる傾向があります。気に入ったアイテムは色違いで揃えたり、多めにストックしておきたいタイプでもありますよね(笑)

この3つに共通するキーワードは「変化」です。

晴美さんが突き破った2つ目の壁は、「ハプロRだからこそぶつかった壁」です。

そしてまた、ハプロR的にキャリアアップの「戦略」と捉えたからこそ、突き破ることができたのだと思います。

生涯現役で働くためのキャリア

生涯現役で働くためのキャリア

せっかく大手企業に就職されていたのに独立して起業の道へ進まれたのは、なぜだったのですか?

それは母の働き方の影響が大きいですね。

私の仕事観の原点です。

母は、50年近く書道を教えている個人事業主です。

小学校の参観日もお稽古を休んで来てくれましたし、仕事のスケジュールも自分で自由に組んでいました。

まさに“自分の人生を生きている”という感じですね。

そうなんです。

自分の好きなことで腕を磨いて、報酬をいただく。

その上、お月謝を払う方のほうが「ありがとうございます」と頭を下げてくれるんです。

それを見ていて、「すごいことだな」と思っていました。

ライフスタイルを自分で決められて、しかも定年がない。

私もそんなふうに、一生できる仕事を見つけたいと思ったんです。

お母様のように書道家を目指すという選択肢もあったのですか?

私には母のようなストイックさは無理だと思いました(笑)

それに書道って道具なども高価ですし、体ひとつでできる仕事を探していたら、「カウンセラーなら頭と口さえあればできる、これはいい!」って(笑)

それで会社員から、産業カウンセラーの道に進まれたんですね。

はい。人の相談に乗る仕事は、年齢を重ねるほど深みが増します。

だから一生の仕事にぴったりだと思いました。

母からも「子どもと旦那様のためだけに一生を捧げるのは、寂しすぎる。自分の世界を何か一つ持ちなさい」と、言われていたんです。

お母様の考え方もまさにハプロRらしいですね。

ハプロRは「生涯現役」で働きたいという思いが強いですから、特に女性は出産や子育てで一時家庭に入っても、「社会に評価されたい」という気持ちから、早く復職する傾向があります。

(※ハプロは母系で受け継がれていくので、母娘は同じハプロになります。)

私の母もまさにそうですね。

そうですね。

ハプロRのお母様も“妻”や“母”としてだけでなく、“一人の人間”として人生を歩んでこられた。

そして、その生き様は、同じハプロRの晴美さんにもしっくりくるわけです。

今まで向かなかった仕事、失敗

今まで向かなかった仕事、失敗

私、本当に「調整」が苦手なんです。

もう、面倒くさい!(笑)

大企業ってすごいですよね。

誰かがセミナーを開くとなると、関係者の予定を一人ひとり確認して、会場を押さえて、調整してって、それがとにかくストレスでした。

確かに「人と人の間に立つ調整役」って、エネルギー使いますよね。

でも、これまでにも苦手なことをやらなければいけない場面はあったと思うのですが、そういう時はどうしていたんですか?

答えは2つあります。

1つ目は、「その先に何かがある」と意味づけができたら、やります。

たとえばその面倒なことを通じて、次に繋がるチャンスがあるとか、信頼が得られるとか。

必要ならやります。

2つ目は、意味づけができなかったら……極力拒否します(笑)

必要かどうかは、ハプロRにとって大事ですよね!

ハプロRは、「個」を尊重するタイプなので、グループ内での細かい調整とか、「全体の都合に合わせる」みたいなことに、そもそもストレスを感じやすい。

「それぞれでいいじゃん」「お互い自由で」というタイプだけど、日本では「協調」や「全体の調和」が優先される場面が多いので、ハプロRは生きづらさを感じやすいんです。

あなたにとっての理想の働き方、生き方、死に方とは?

あなたにとっての

理想の働き方、生き方、死に方とは?

理想の働き方は、「自分でも気づいていない才能や能力」まで含めて、私のすべてをフルに活用している状態です。

まさに能力を重視する、能力主義のハプロRらしい観点ですね。

理想の生き方も同じです。

私は「仕事」と「人生」を分けて考えたことがあまりないんです。

よく“ワークライフバランス”とか“オンとオフの切り替え”って言いますよね。

でも私にとっては働きながら人生も楽しみ、人生の楽しさがまた仕事にいい影響を与える、仕事と人生が融合している一石二鳥の状態が理想です。

ハプロRにとっては、「人生=仕事」ですものね。

だって、一人ひとり顔が違うということは、誰もが何か違う役割を持っているってことだと思うんです。

自分という存在の価値を最大化して、社会に向けて表現すること。

それが、「人生」だと思っています。

あとは、自分の快適さを追求します。

是が非でも嫌なことはやりたくない。

嫌なことは嫌だと表現するか、のらりくらりと結局やりません(笑)

自分の価値を最大化して、それを社会に対して最大出力で表現する──

まさに「社会に生きるハプロR」の真髄ですね。

では、晴美さんにとっての“理想の死に方”とはどんなものですか?

以前、「人間は2度死ぬ」と聞いたことがあります。

1度目は、命が尽きたとき。

2度目は、誰の記憶からも消え去られるとき。

たとえば、有名人や歴史に名を残した人は、亡くなった後も語り継がれています。

つまり、2度目の死を迎えていない=生き続けている。

私の命もいつかは尽きます。

でも、「晴美さんのあの言葉が、私の人生の転機になった」とか、「あの時あなたに出会えてよかった」と、誰かの記憶の中で生き続けていきたい。

ハプロRにとっては、自分という存在がこの世に何を残せたのか、歴史にどう刻まれていくのかが重要です。

生きている間は社会の中で自分の価値を表現し、亡くなった後もその価値が記憶として生き続けることを願う。

まさに「社会に生きるハプロR」らしい“生と死”の捉え方ですね。

ハプロRの方への成功のヒント

ハプロRの方への成功のヒント

ハプロRは社会に生きるタイプ。

ハプロRにとって、人生は「仕事」と深くつながっています。社会の中での「役割」や「価値」を持ち続けることが、生きがいでもあります。そのため、生涯現役で働くことを前提とし、社会の流れやニーズにもとても敏感です。自分の強みをきちんと理解し、それを社会に対してどうアピールするかに強いこだわりがあります。「どう見せるか」「どう魅せるか」も得意で、戦略的に自分の価値を伝えていきます。

ハプロRの「成功へのアプローチ」は、計画的かつ戦略的。そのゴールに向かって、日々コツコツと行動を積み重ねながら、着実に進んでいくタイプです。

また、実践的で実用的な方法(メソッド)を作ることが得意で、後進の育成にも意欲的。教えることにも力を発揮します。そのため、組織の中では育成役として重宝される存在です。

一方で、個人主義な一面も強く、「みんなに合わせる」「空気を読む」といった「調和」を求められる場面では、少し息苦しさを感じることも。

ですが、自分のペースやスタイルを確保できる環境に身を置けば、自身のパフォーマンスを最大限に発揮できます。

-188x300.jpg)

-188x300.jpg)