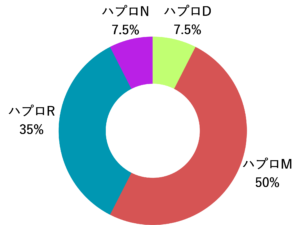

月に一度の「DNAラボ」。

今月も、ハプロの違いを体感する充実した研究となりました!

【申込受付中】リアルDNAラボ2025 OSAKA

\今年も開催決定!リアルDNAラボ/

今年のリアルDNAラボは、万博で注目が集まる大阪で開催します。

リアルだからこそ体感できる、ハプロの面白さとつながり。

画面越しでは味わえない、対面ならではの発見と交流をたっぷりご用意しています!

ぜひ、大阪万博とあわせて、遊びにいらしてくださいね!

詳細とお申込みはこちらから↓

今回の研究テーマ

6月の研究テーマは、「わたし、こんな子どもだった」。

ハプログループごとにチームに分かれて話した後、どんな意見が出たのかを全体で共有してもらいます。今回も、とっても面白いご意見が集まりました!

ワークシート「Discover new you」

今回使ったワークシートはこちら

ハプロDの発表

_ハプロD.png)

わたし、こんな子どもだった

・人との表面的な(日常的な軽い場面での)コミュニケーションのキャッチボールをするのが苦手だった

・周りから言われたことで傷ついてしまったことの重なりの記憶

・自分の発言で相手から想定外の言葉が降ってきた(なぜそう言われたのかがわからない)

・左利きであることをネタにされて責められた

DNAトレイツの解説

キーワード:傷ついた思い出

ハプロDは、「ちょっと傷つきやすい子ども時代」ですね。

ハプロDの子ども時代の思い出は、傷ついた思い出が際立っています。

ハプロDは、ノリを求められるようなやり取りが少し苦手な傾向があります。周囲のノリについていけない自分を責めたり、そのような状況に居心地の悪さを感じることがあります。また、無防備に行った自分の発言や行動に対して、他者からネガティブな反応や叱責を受けたときに、驚きや傷つき、恥ずかしさを感じやすく、それが記憶に残りやすい傾向があります。

そのような経験の積み重ねにより、自分自身を客観的に見る視点が備わっていくという良い面もあります。

総じて、ハプロDの子ども時代は傷つきやすさが特徴的だと言えます。

ハプロMの発表

_ハプロM.png)

わたし、こんな子どもだった

・絵を描くのが好き

・木登りが好きで、木の上でお菓子を食べながら歌っていた(同じ行動をしていてびっくり!)

・音読が好き

・お花が好き

・家族からの印象と学校の先生からの印象が違う(家庭ではおとなしいが学校では活発)

・人見知りなのに目立つのが嫌いじゃない(妙に自信がある)

・対男子には無敵

・気が強い子がいると言いなりになっちゃうところもある

・誰とでも仲良くなれて明るかった

DNAトレイツの解説

キーワード:好きなものがなんでこんなに一緒なの?!

ハプロMは、「人見知りなのに目立つのは嫌いじゃない?天真爛漫な子ども時代」ですね。

ハプロMの子ども時代の思い出は、好きだったものがずらり。しかも同じものが好きだったり、同じ遊び方をしていたりと本人たちがあまりに同じで驚いていらっしゃいました。

社会生活においてはハプロMの子どもたちは、大人への挨拶などを含め、ちゃんと振る舞いたいタイプ。さらに、何事もやるなら全力でやりたいタイプなので、しっかりと学校の活動にも取り組みます。そのため、学校の先生からは活発な印象を持たれやすく、家族からの印象とのギャップが生まれることもあります。逆にいうと学校では悪目立ちをしないようになど、気を張って過ごしているところもあるので、家にいる時はより素の状態で過ごしているとも言えます。

また、ハプロMの女の子に関しては、子どもの頃はお転婆傾向で、特に男の子と戦っていた、もしくは男の子に敵役をさせて戦いごっこをしていたというエピソードもよく聞きます。

ハプロRの発表

_ハプロR.png)

わたし、こんな子どもだった

・発言とかは積極的にしない

・ぼーっとしてたかも

・間違えるのがいやだった

・色々やるのが遅くて周りの子が手伝ってくれていた(マイペース)

・決まった友達といた

・状況がわかるまで動けなかった

・プラモデルを1人で黙々作っていた(その後建築の道に進むきっかけにもなる)

・プラモデルを作る日を決めていて、他の遊びに誘われても断っていた

・毎年のプラモデルコンテストに出展するために、コンテストの日から逆算してプロモデルを買ったり作成して、優勝するために戦略を立てていた

・引越しのたびに自立性が高まっていった

DNAトレイツの解説

キーワード:状況を見る

ハプロRは、「周囲の状況は伺いつつもマイペースな子ども時代」ですね。

ハプロRの子ども時代は、間違えないように、ツッコまれないように周囲の状況を見ながら動く様子が伝わってきます。間違えること、否定されることやネタにされて笑われることを避けたいタイプであるため、行動はゆっくりで積極性はあまりないように見られます。

一方で、マイペースで必要なことは淡々とこなせるタイプでもあるため、自分で決めたことは比較的コツコツと進めることができます。目標を決めると、自分で計画や戦略を立てて着実に進めていくことができます。

同じくハプロRのお母さんに、自分のことは自分でやれるように育てられますが、比較的本人任せで具体的な指導は少ない傾向があります。ハプロRが、自分の興味範囲以外の情報を取り込みづらいという元々の性質もあり、ハプロRの子どもは自分の興味が向かなかったことに全く触れないまま大きくなる傾向もあります。

ハプロNの発表

_ハプロN.png)

わたし、こんな子どもだった

・人見知り

・おとなしかった

・変わっていると思われることが多い(世界全体から)

・妄想が好き

・人より犬が好き

・人がいるところよりも自然が好き

・大勢の輪や賑やかなところが苦手

・女子グループよりも男子と遊ぶ方が楽しい

・子どもだけど大人と一緒にいる方がいい

DNAトレイツの解説

キーワード:人より犬

ハプロNは、「妄想好きでちょっとおませな子ども時代」ですね。

ハプロNの子ども時代の思い出からは、私はなんか周りと違うと感じながら、積極的に同性、同世代ではない人たちとの付き合いを求める子ども像が見えてきます。特に人よりも動物や自然に癒しを感じ、子どもながらに落ち着いた世界を求めるおませな世界観を持っています。

今回のNグループでお話ししていただいた、絢子さん(仮名)の妄想のお話が興味深かったのでご紹介します。

小学校3年生のとき、飼っていたワンちゃんが亡くなったそうです。絢子さんは、午前中ずっと「ワンちゃんを生き返させるには?」と妄想し、夜、その子の夢をみるというのを三夜にわたり繰り返したそうです。

夢一夜目:ワンちゃんにいろんな装置がくっついてワンちゃんが生きている

夢二夜目:装置が軽くなって、ワンちゃんの背中についていて、ワンちゃんが生きている

夢二夜目:装置がワンちゃんの体の中に入って、ワンちゃんは元気に走っている

小学生だった絢子さんは、ワンちゃんがいなくなって寂しかったのですが、妄想と夢を繰り返し、夢の中で元気になって今もどこかで存在していると感じて、安心したそうです。実は同じようなエピソードを他のNの方からも聞いたことがあったので、驚きました。その方も亡くなった犬が生き返る夢を何度も見たそうです。犬を家族と思い、時には人よりも好きというハプロNらしいエピソードですね。

質問コーナー

研究員の方から届いたご質問にお答えするコーナー。今回も、とても興味深いご質問が届きました。

【質問】ハプログループLの方も日本にいるのか、いたとしたらどんな方なのかが気になります。アフリカ系の女性と日本人の男性との間のハーフの方というケースになるかと思いますが。

良いご質問をありがとうございます!

世界の人口は約80億人にのぼりますが、ミトコンドリアDNAのハプログループで分類すると、たったの5つにしか分かれません。そのうちの4つが日本に集まっているのですから、日本人はかなり多様性があるということですね。

ご質問の「ハプログループL」は、一言でいうと「アフリカ人」です。アフリカ大陸でも北に行くほど、ハプロRの分布が増えるなど地域差はありますが、基本的には「アフリカの方」と考えていただいて大丈夫です。

ミトコンドリアDNAは母系遺伝ですので、お母さんがアフリカルーツでハプロLの場合は、お子さんもハプロLになります。

最近では、スポーツ界や芸能界でもアフリカ系のルーツを持つ方々のご活躍が増えていますが、その方々も母方がアフリカルーツの場合はハプロLの可能性が高いですが、母方が日本人ルーツの場合はハプロD・M・R・Nのうちのいずれかの可能性が高いと思われます。

【質問】ハプロMの私ですが、自分軸が弱い気がしています。周りの方から見て「私の自分軸」を感じるところは、どんなところでしょうか?

ハプロMは「迷いがない」「自分軸が強いから、なんでもパッと決められる」という印象を持たれる方も多いのですが、実はそういうことではないんです。

ハプロMの方は、非常に迷いやすいんです。自分の中で「これがいい」「これをしたい」と決まっている時の決断は早いのですが、そうではない時は非常に迷いがちです。はっきりとした希望がない時でも、「失敗はしたくない」「間違った選択はしたくない」と強く思うために、「どれが正解なんだろう…」となかなか決められなくなるわけですね。

ハプロMは自分が「これだ!」と思ったものを取りに行くスタイル。トライ&エラーができる状況であれば、いろいろ試しながら正解に辿り着くことができますが、試すことができない場面では、最初から正解を狙って選ぼうとする分、大変迷っちゃうわけです。

イメージしやすいように、ケーキ選びを例に出してみましょう。例えば、10種類のケーキの中から「どれがいいですか?」とハプロMの方に聞くと、これというのがある時は即決できるのですが、特に際立って食べたいと思うものがない時は、「どれがいいんだろう…」と選ぶのに非常に時間がかかったりします。

ちなみにこういう時、ハプロDの私の場合は、消去法で選ぶことが多いです。「これはないな」と思うものを外して選択肢を狭めて、「これとこれなら、こっちかな」というように比較的いいと思うものに決めていきます。

私は知り合いのハプロMのお子さんが選べずに迷っている時は、一緒に2、3個くらいまでに候補を絞って、「一口ずつ食べて決めていいよ」と言ったりします(一口食べて選ばれなかったケーキを食べる大人がいる場合に限りますが)。食べてみてOKかそうじゃないかを判断する「トライ&エラー」をさせてあげるということですね。

【質問】(恋なのか憧れなのかはまだ分からない状態で)「この人ものすごく素敵!」という人に出会った時、皆さんはどうなりますか?

zoomのチャット機能を使って、みなさんのお声を聞いてみました。

ハプロDのお答え

・憧れの同級生がいました。好きと違うのは、距離がある感じ。

ハプロMのお答え

・その人と話しかけて、好きなことを聞いて「私もです!」を探して仲良くなりたいです。

・そんな時代に戻りたい。

・すごく惚れっぽいので恋でも憧れでも世界がバラ色になるし、すぐわずらいます。

ハプロRのお答え

・そんな時代ってあったのだろうか。恋と憧れで行動は変わるのか?

ハプロNのお答え

・話しかける♪

・そんなに一気に好きにならないかも。徐々に好きになる。バラ色になったことないな・・・・

-188x300.jpg)

-188x300.jpg)